Une ville chargée d'histoire

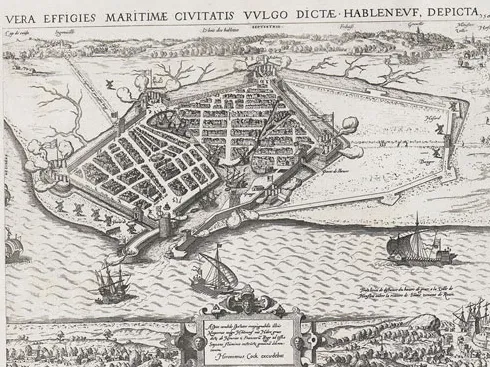

Mis en lumière grâce au classement par l'UNESCO du centre-ville reconstruit au patrimoine mondial, Le Havre trouve son origine au début du XVIe siècle, créée ex nihilo par volonté royale, dans le but de défendre l’embouchure de la Seine contre l’Angleterre et constituer un port tourné vers les Amériques.

1517 : naissance d'une ville port

Sur la rive nord de l’embouchure de la Seine, le futur site du Havre n’est, jusqu’à la fin du Moyen-Age, qu’un lieu de halte pour des pêcheurs, à la merci des marées, dénommé « Grasse ». A l’entour immédiat, les villages de Chef-de-Caux, Ingouville, Graville, Leure sont de fondation médiévale, comme les ports d’Harfleur et d’Honfleur. Leur envasement à la fin du XVème siècle, conjugué aux ambitions commerciales rouennaises, à la nécessité pour le roi François Ier de se prémunir contre l’ennemi anglais et de disposer d’un port à la hauteur de ses ambitions, sont autant de raisons qui justifient la fondation.

Port et ville

Le 7 février 1517, le roi François Ier donne commission à l’amiral de France Guillaume Gouffier de Bonnivet pour aménager un port fortifié, abri pour les navires, tant de guerre que de commerce. Le vice-amiral Guyon Le Roy, sieur Du Chillou, est l’artisan de la construction du « havre de Grace ».

Le 8 octobre de la même année, le roi ordonne la fondation de la ville qu’il nomme « Françoise ». Dès lors, cette création n’aura pas d’autre nom officiel que « havre et ville Françoise de Grace », puis Havre de Grace.

Les armoiries attribuées par le roi, en référence à l’emblème paternel, sont « de gueules à la salamandre d'argent couronnée d'or sur un brasier du même, au chef cousu d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or », avec pour devise « nutrisco et extinguo », qui signifie je me nourris [du bon feu] et j’éteins [le mauvais].

Travaux pour une ville moderne

En août 1520, le roi visite pour la première fois Le Havre et confirme les exemptions de taille et de gabelle pour y attirer les habitants, le lieu restant peu hospitalier, d’ailleurs victime en 1525 de la « male-marée » qui submerge la jeune ville. Pour hâter son développement, François Ier rattache Le Havre au domaine royal et confie le 18 juin 1541 à l’ingénieur florentin Girolamo Bellarmato le projet d’urbanisme et de fortification des deux paroisses Notre-Dame et Saint-François, que l’ingénieur miliaire Giovanni Tommaso Scala sera chargé d’achever.

Au milieu du XVIème siècle, la ville compte 6 000 âmes, mais l’existence du Havre est remise en question : livré en 1562 par les Protestants aux Anglais qui souhaitent l’échanger contre Calais, Le Havre est repris, été 1563, par les troupes du jeune Charles IX, qui charge le siennois Giulio Cesare Spinelli d’y construire une citadelle.

Une ville tournée vers la mer

Au temps des Grandes découvertes, François Ier ouvre une porte sur l’Océan et montre aux Espagnols et aux Portugais qu’il n’entend pas leur laisser le monopole du Nouveau Monde. Il charge en 1523 Giovanni da Verrazanno de trouver un passage vers les Indes : celui-ci explore la côte nord-américaine et découvre le site de New-York. Il baptise le lieu « Angoulême » en l’honneur du roi, issu de la branche Valois-Angoulême.

Le Havre est également un port de pêche, point de départ d’un premier Terre-Neuvier en quête de morue, en 1544. L’apogée de cette activité se situe au XVIIème siècle, avec 92 navires armés pour cette pêche, ce qui en fait le port morutier le plus important de Normandie. La pêche de la baleine est également pratiquée au XVIIème puis au XIXème siècle.

Au XVIIème siècle, Le Havre devient port d'armement de la Compagnie de l'Orient qui s'y installe en 1643, afin d'importer d'Amérique des produits coloniaux (sucre, coton, tabac, café et épices). La Compagnie des Indes s’y implante en 1664 avant de gagner Lorient.

18 et 19ème siècles : développement du négoce maritime

Le Havre devient un des grands ports français grâce au développement du commerce avec l'Amérique. Le renoncement progressif à faire du Havre un grand port militaire laisse libre cours au commerce. À partir du XVIIIème siècle, l’intérêt des armateurs pour le commerce colonial, en droiture et par la traite atlantique, engendre une prospérité sans précédent. Les premiers grains de café arrivent des Antilles sur le port du Havre en 1728. A partir de 1760, Le Havre devient l’un des plus importants ports de traite français, fort d’investisseurs parisiens et rouennais, s’appuyant sur un artisanat régional. Les captifs achetés notamment sur la côte de l’Angola, réduits en esclavage, sont ensuite vendus aux planteurs des Antilles, en particulier à Saint-Domingue.

La croissance du Havre encourage la construction d’une ville neuve au Nord et le percement de bassins dédiés au négoce, suite à la visite de Louis XVI au Havre en 1786. L’ingénieur Lamandé propose de creuser de nouveaux bassins, dont le bassin du Commerce, de construire de larges terre-pleins et des entrepôts.

Dès 1815, Le Havre s’est imposé comme le premier port français de commerce et de négoce des denrées tropicales (coton, café, bois, épices...). Sous la poussée du négoce, des industries portuaires et de la traversée transatlantique des passagers, le port s’étend vers le sud et l’est : autour des nouveaux bassins Vauban (1840-1843), de l'Eure (1845-1855) et des Docks (1856-1861) sont construits des entrepôts de stockage dans l'esprit des docks Sainte-Catherine de Londres. Successivement agrandis, ils sont équipés d’engins de levage à vapeur et sont directement reliées à la gare ferroviaire créée en 1847. En 1852, la loi du 2 juillet scelle la démolition des fortifications et l’annexion de la commune d’Ingouville, d’une partie de Graville et de Sanvic. La défense de la ville reposera désormais sur des forts, comme celui de Sainte-Adresse et celui de Tourneville

Le 20ème siècle : essor, tragédie et renaissance

C’est au XXème siècle que le port du Havre va connaître son apogée avec les célèbres transatlantiques dont les noms des plus prestigieux résonnent encore dans la mémoire collective : le Normandie, l’Ile de France, le France.

Commerce

En 1904, les importations de cacao occupent 77% des importations françaises et Le Havre est en 1927, le premier port français des cacaos (70% des importations).

Une période faste pour le commerce havrais qui va se poursuivre jusqu’au début de la guerre 14-18.

En 1937, Le Havre s’imposa définitivement comme plaque tournante du négoce caféier, avec un transit de 80% des importations françaises ! Le Havre est toujours le premier port importateur de café en France avec 60% des trafics des ports français. Jusqu'à la fin des années 1930, la ville est une place forte du négoce, notamment grâce à sa bourse internationale alors la plus importante d'Europe et la seule à pouvoir rivaliser avec celle de New York.

Station balnéaire

Station balnéaire prisée, la ville voit son front de mer s’urbaniser, porté par la mode des bains de mer qui place Le Havre et ses palaces parmi les destinations de villégiature privilégiées de la haute société, des artistes les plus renommés et des têtes couronnées d’Europe. Depuis les années 1830, Le Havre est une station balnéaire fréquentée par les Parisiens et les rouennais. La création des bains maritimes remonte à cette époque. C'est en 1890 que le boulevard maritime est construit, dominé par la villa maritime qui est contemporaine.

L’histoire des cabanes de plage au Havre, est bien sûr liée à la mode des bains de mer, qui voit le jour dans les années 1820 et connaît une accélération avec l’arrivée des premiers trains dans la gare flambant neuve de la Cité océane, en 1847.

Grande épopée des transatlantiques français

En 1864, la Compagnie générale transatlantique ouvre une ligne reliant le Havre à New York. L’activité des grands paquebots transatlantiques qui relient Le Havre et New-York est en plein essor… Opérée pendant 150 ans, la ligne mythique Le Havre-New York a forgé la réputation du Havre, notamment grâce aux célèbres "liners" Paris, Ile de France, Normandie et France qui assuraient la rotation entre la Porte Océane et Big Apple. De ce passé prestigieux, Le Havre a conservé un savoir-faire et reste le premier port de croisière français en Manche-Atlantique.

Le saviez-vous ?

- en 1928, est inauguré l'escalier roulant (sous le nom d'escalier Hocquart) dont il existe alors que deux exemples au monde ; il sera alors classé monument historique

- en 1932 est inaugurée la nouvelle gare de chemin de fer et les premiers autobus apparaissent

Pendant la guerre de 1914-1918, Le Havre reprend son rôle de base navale. Les sous marins allemands torpillent les navires avant leur entrée au port.

Le rôle fondamental du Havre dans la guerre

- base arrière

- port d’approvisionnement du front

- base militaire britannique (plus de 2 millions de soldats sont passés au Havre)

- lieu de repli des Belges avec Sainte-Adresse

La ville était alors transformée par l’arrivée de militaires de l’empire britannique accueillis dans des camps, des populations réfugiées fuyant les combats ou venant participer à l’effort de guerre dans une industrie reconvertie pour l’armement en particulier les travailleurs coloniaux.

L’exposition Les Havrais dans la Grande Guerre (1914-1918) révèle le rôle majeur du Havre et de ses habitants durant la Première Guerre mondiale et le quotidien d'une ville métamorphosée.

Les Havrais dans la Grande Guerre 1914-1918 I Archives municipales du Havre

Occupé par les Allemands durant la seconde guerre mondiale, le port du Havre subit des destructions massives, notamment en septembre 1944.

Le bilan de la Seconde Guerre mondiale fait du Havre l’une des villes les plus sinistrées d’Europe : l’occupation allemande, mais surtout les bombardements alliés des 5 et 6 septembre 1944 anéantissent le centre-ville du Havre provoquant plusieurs milliers de morts, la destruction de 20 000 habitations et près de 80 000 Havrais sinistrés.

Le saviez-vous ?

Le Monument aux morts a été réalisé en 1922 par le sculpteur Pierre-Marie Poisson, pour glorifier les soldats morts durant la Guerre 14-18. Il s'agit d'un monument de la victoire est considéré comme l'un des monuments commémoratifs les plus imposants et le plus réussi de France. Son socle en pierre s’évase au niveau du sol et à sa surface sont gravés et dorés les noms des havrais morts pour la patrie durant la Première Guerre mondiale puis fût remanié pour ajouter une plaque en hommage aux havrais morts pendant la Seconde Guerre mondiale.

La ville se relève des bombardements de septembre 1944. La Seconde Guerre mondiale constitue un retour à zéro, qui se transforme en opportunité pour réaménager la ville avec un port agrandi - port qui s'éloigne de la ville.

Au lendemain des bombardements puis de la Libération du Havre et de la France, le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) confie la reconstruction de la ville à Auguste Perret (1874 - 1954), architecte pionnier dans l’utilisation du béton armé. Cette réalisation, l’une des plus significatives et des plus innovantes du 20e siècle, constitue un chef-d'œuvre du Classicisme structurel défini par l’historien de l’architecture Joseph Abram.

Au sein de l'atelier d'Auguste Perret, regroupant une centaine d’architectes, il applique les principes de l'École du classicisme structurel, alliant utilisation du béton armé et vocabulaire classique. Cela tout en favorisant les espaces, le confort, la circulation et la lumière. Le Havre devient alors un véritable laboratoire urbain, unique en son genre par : une étendue exceptionnelle, des procédés urbanistiques avant-gardistes, une cohérence constructive inédite et des techniques nouvelles de préfabrication.

Auguste Perret et ses collaborateurs se mobilisent pour y construire 10 000 logements dans le centre-ville. Les immeubles sont érigés selon le même standard, le traitement original appliqué au béton donne des variations de tons en fonction de la lumière. Auguste Perret bâtit des logements neufs, durables, avec des espaces modulables, des cuisines ouvertes, des rangements intégrés, des pièces à vivre lumineuses, des halls d’entrée éblouissants.

Avec l’arrivée des porte-conteneurs, dont le premier représentant est accueilli en 1966 au Havre, le port poursuit son extension vers l’est.

Le choc pétrolier de 1973 engendre une crise que le port a dû surmonter face à des concurrents plus puissants.

En 1995, la construction de Port 2000, nouveau terminal à conteneurs, est déclarée priorité nationale. Inauguré en 2006, l’espace conquis au sud, sur la mer, grâce à la maîtrise du béton conforte Le Havre comme premier port français pour le trafic conteneurisé. Le port et sa zone industrielle couvrent aujourd’hui 10 000 ha, répartis sur huit communes, et génèrent plus de 30 000 emplois induits.

21ème siècle : une ville reconnue, une métropole en mouvement

Ville audacieuse et créative prisée des touristes, Le Havre, appelée communément LH, n'en finit pas d'être tendance.

Le Havre, rayonne désormais à l'international. Son attractivité a été impulsée en 2005, par la reconnaissance du centre-ville reconstruit au patrimoine mondial de l'Unesco, pour atteindre l'apothéose en 2017, avec l'anniversaire des 500 ans de sa fondation, un événement attirant 2 millions de visiteurs.

En 2001, Le Havre reçoit le label Ville d’art et d’histoire, marquant ainsi la reconnaissance par le Ministère de la Culture des premières actions de valorisation du patrimoine havrais et plus spécifiquement du patrimoine de la Reconstruction.

Cette première étape mènera ensuite à l’inscription du centre reconstruit du Havre sur la liste du patrimoine mondial en 2005, reconnaissance de la qualité esthétique et des innovations techniques proposées par l’architecte Auguste Perret.

En 2019, le périmètre du label est élargi par l’attribution du label Pays d’art et d’histoire. Le nouveau label englobe les 54 communes du Havre Seine Métropole.

Il a pour objectif l’appropriation, par un large public, de l’histoire du territoire. Il vise le renforcement de son attractivité, la promotion et la préservation de sa qualité architecturale, paysagère et environnementale et la valorisation du patrimoine des communes.

Le 15 juillet 2005, consécration ultime, Le Havre entrait au panthéon de l’Unesco pour la modernité de son architecture.

Le Havre, une ville aux deux architectes de renom

Les bétons bouchardés, lavés, les claustras, les colonnades, la fameuse trame de 6,24m constituent le vocabulaire architectural de Perret. Le Havre rejoignait Brasilia jusqu’ici seule représentante de la modernité dans le classement Unesco. Ces deux villes, fruit du génie de deux architectes d’exception, Perret et Niemeyer, sont les symboles de l’urbanisme du XXe siècle…

La ville du Havre s'est transformée pour célébrer son 500e anniversaire l'événement Un Été au Havre. À la rencontre des plus grands artistes contemporains du monde, des installations d'œuvres d'art ont été disposées dans toute la ville pour faire découvrir Le Havre autrement !

Ce rendez-vous ambitieux avec l’art, le patrimoine et la culture se décline désormais chaque saison estivale au Havre enrichissant la collection d’œuvres dans l’espace urbain.

L’année 2024 a marqué le 80e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie.

Le 80e anniversaire a donné lieu à de nombreux événements, tout au long de l’année : commémoration internationale en présence de chefs d’état, feux d’artifices géants, concerts, parachutages, bals…

Année après année, les Normands et les visiteurs se font un devoir de se souvenir de ce qui s’est passé, sur nos plages et dans les terres, à l’été 1944 et dans les mois qui suivirent. Un devoir de mémoire, envers tous ces soldats et civils qui ont péri, mais aussi la joie de célébrer, tous ensemble, la liberté retrouvée grâce à eux. Si chaque année, des événements prennent place autour du 6 juin, date anniversaire du Débarquement allié, tous les 5 ans, les célébrations prennent une autre envergure, avec des événements organisés tout au long de l’année, et ce aux quatre coins de la Normandie.

2025 a marqué les 20 ans de l'inscription du centre reconstruit du Havre sur la Liste du patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO. Afin de célébrer cet anniversaire, plusieurs rendez-vous culturels ont été proposés tout au long de l'année.

Plus d'information I Le Havre, Patrimoine mondial de l'UNESCO

Les armoireries du Havre, l'emblème de la cité

Elles datent de la fondation de la ville par François Ier, en 1517. La salamandre, animal réputé vivre dans le feu, surmontée d'une couronne, porte la devise latine paternelle de François Ier « Nutrisco et extinguo » : "je me nourris et j'éteins"

Quartier Saint-François, presqu’île à l'identité originale

En 1541, le roi François 1er souhaite faire de la ville une « Venise sans les canaux » et confie à l’architecte Girolamo Bellarmato l’agrandissement à l’est du bassin du Roy. Son tracé et son caractère originels ont été respectés à la Reconstruction.

Le monument aux morts, monument de la victoire

Réalisé en 1922 par le sculpteur Pierre-Marie Poisson, pour glorifier les soldats morts durant la Guerre 14-18. Ce monument est considéré comme l'un des monuments commémoratifs les plus imposants et le plus réussi de France.

Le Havre

Le Havre